Structuring Chinese history: Diwang tu 帝王圖, nianbiao 年表, ‘Chinese dynasties’ charts, and paradigmatic crisis in Chinese historiography

主講人:Dr. James Millward(米華健)(美國喬治城大學歷史系教授)

講 題:Structuring Chinese history: Diwang tu 帝王圖, nianbiao 年表, ‘Chinese dynasties’ charts, and paradigmatic crisis in Chinese historiography

主持人:李仁淵 博士(本所副研究員)

時 間:2025年6月18日(週三)15:30~17:30

地 點:本所研究大樓7樓703會議室

主 辦:本所歷史學門

備註:

- 英文演講。無須報名,歡迎參加!

- 有發燒或呼吸道等症狀,建議配戴口罩與會。

- 請勿錄影、錄音,或未經授權擅將演講內容及影像公開傳播。

聯絡人:羅小姐,(02)2782-9555分機351

摘要:

為什麼我們(包括以歐洲語言書寫與教學的學者)總以 「dynasties」 (「朝代」)為框架來組織中國歷史?依照周、秦、漢、隋、唐、宋、元、明、清等單位來劃分歷史時期看似自然,但世界上幾乎沒有其他地區會如此一致地以統治家族作為分期体系。況且,這些中國「朝代」的名稱,實際上既非統治家族的姓氏,也未能涵蓋某時期東歐亞大陸存在的所有政權。歐洲人最初接觸中國歷史時,曾對每位統治者上位後為何都要更改國號感到困惑。。而「dynasty」一詞,雖看似貼近中文的「朝」或「代」,卻也被用來翻譯多種中國術語——包括指涉帝王紀元的「年號」、標示時間斷代的「紀元」、表示世系的「世」,甚至指稱國家政權的「國」。

最初向歐洲介紹中國的史書與教學材料(如年表圖譜),多基於編年體史書如司馬光的《資治通鑑》與朱熹的《通鑑綱目》。但為求簡便,歐洲人往往查閲過縮編版的年表來理解這些著作。當中國史學的綱要式編年結構被轉譯為歐洲語言與格式時,18世紀起在西方流傳的「dynasty」概念,是否真能傳達明清文獻中相同的意涵、發揮相同的功能?甚至,某種意識形態訊息也是否悄然滲入了西方漢學的歷史書寫?

近期學術活動

-

講者Stephen Sawyer

走向「現代民眾」的系譜學:十九世紀民主社會與公共權力的問題

時間2026-03-02

地點研究大樓703室

-

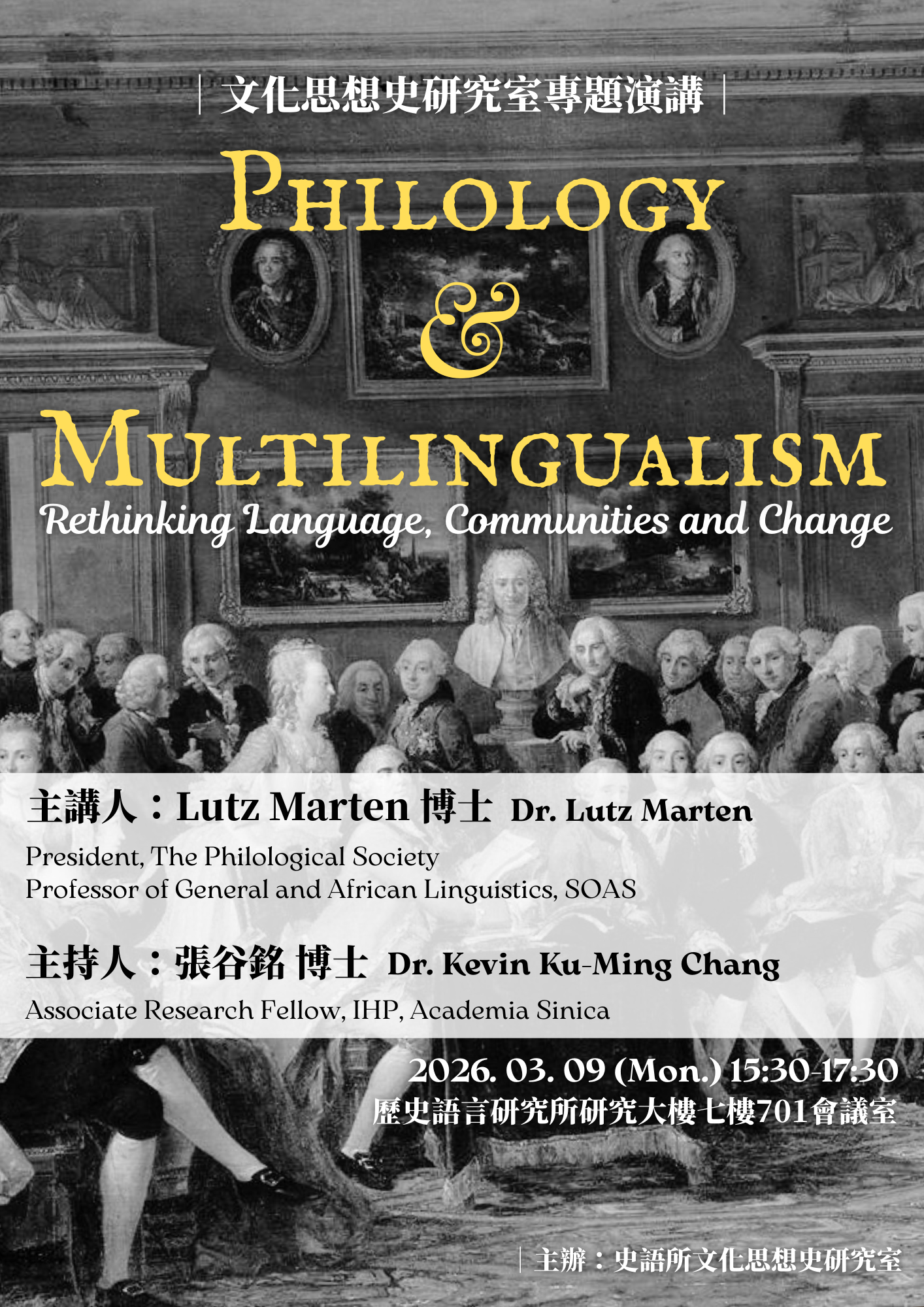

講者Lutz Marten

Philology and Multilingualism: Rethinking Language, Communities and Change

時間2026-03-09

地點研究大樓701室

-

講者鄧小南

再談走向「活」的制度史:以宋史研究為例

時間2026-03-17

地點文物館5F會議室

-

講者大知聖子

基於北魏墓誌銘辭相似性的社會網絡分析:運用文本挖掘分析法

時間2026-03-17

地點研究大樓702室